Sommaire

- Gaz œnologique azote CO2 pour le vin

- Propriétés et rôles des gaz oenologiques en vinification

- Techniques d’inertage et injection de gaz en cave

- Apports contrôlés d’oxygène en vinification

- Équipements et accessoires pour gaz œnologiques

- Sécurité, stockage et recyclage des gaz œnologiques

- Approvisionnement professionnel et optimisation logistique

- Protocoles d’utilisation et bonnes pratiques de service

- Qualité alimentaire, traçabilité et neutralité organoleptique

Vous souhaitez connaître le gaz œnologique idéal pour protéger vos vins et optimiser chaque étape de la vinification ? Ce guide détaille les caractéristiques, applications et solutions pratiques des principaux gaz (azote, CO2, argon) en s’appuyant sur des protocoles éprouvés pour maintenir qualité et arômes dans le temps.

Gaz œnologique azote CO2 pour le vin

Dans la vinification contemporaine, les gaz œnologiques sont devenus des outils indispensables. Ils permettent de contrôler précisément les atmosphères à chaque étape, limitant ainsi l’oxydation et les altérations aromatiques. L’azote, le dioxyde de carbone et l’argon interviennent de la récolte à la dégustation pour protéger les qualités organoleptiques du vin.

Quel gaz pour préserver un vin ouvert

Le choix du gaz pour protéger une bouteille ouverte varie selon le type de vin. Les wikeeps capsules utilisent des mélanges spécifiques qui neutralisent l’oxygène sans altérer le profil aromatique ni la structure du vin.

- Mélange Argon 80% / CO2 20% : idéal pour les vins tranquilles (rouges, blancs, rosés), ce gaz forme une couche protectrice dense pouvant préserver le vin jusqu’à 20 jours selon le système utilisé.

- Mélange CO2 80% / N2 20% : spécialement conçu pour les vins effervescents, il maintient la pression et protège bulles et arômes pendant environ une semaine.

- Argon pur : parfait pour les petits contenants grâce à sa grande densité et sa neutralité, notamment quand la dissolution du CO2 doit être évitée.

- Azote seul : adapté aux grands volumes et à l’inertage dynamique, mais moins efficace pour la conservation au verre.

Trois facteurs déterminent l’efficacité : la densité (argon 1,4 fois plus lourd que l’air), la solubilité (azote très faible, CO2 élevée) et l’inertie chimique. Pour une application optimale, découvrez ces cartouches gaz œnologique Argon+CO2 offrant un dosage précis et une compatibilité avec les équipements professionnels.

Azote CO2 argon et usages en cave

Chaque gaz présente des propriétés physico-chimiques distinctes qui orientent son utilisation en cave. L’azote, léger et peu soluble, est parfait pour les purges et transferts sans affecter l’équilibre du moût. Le CO2, plus dense, crée une atmosphère protectrice mais peut légèrement acidifier le vin. L’argon, avec sa densité intermédiaire, forme un couvercle gazeux idéal pour les cuves partiellement remplies.

Dès la récolte, la neige carbonique refroidit rapidement les raisins à 0-4°C, stoppant l’oxydation avant pressurage. Pendant les transferts, l’injection de gaz neutres élimine l’air et protège le vin pompé. Après soutirage, une couche d’argon ou de CO2 protège la surface exposée, technique que les wikeeps capsules reproduisent à l’échelle de la bouteille.

| Gaz | Densité (air=1) | Solubilité | Usage principal |

| Azote (N2) | 0,97 | Très faible | Purge, inertage dynamique, transferts |

| Dioxyde de carbone (CO2) | 1,53 | Élevée (1,7 g/L à 20 °C) | Protection courte, refroidissement, fermentation |

| Argon (Ar) | 1,38 | Très faible | Couverture statique, petits volumes, service |

| Oxygène (O2) | 1,11 | Moyenne (8 mg/L à 20 °C) | Apports contrôlés fermentation/élevage |

Quel gaz durant la fermentation du vin

La fermentation produit naturellement du CO2 – environ 50 g par litre de moût – qui sature progressivement le milieu et le protège de l’oxydation. En début de fermentation, des apports mesurés d’oxygène (8-10 mg/L) stimulent les levures. Un pré-inertage avec azote ou CO2 réduit l’oxygène initial, limitant ainsi l’oxydation des arômes.

Après fermentation, la gestion des gaz résiduels devient cruciale : le CO2 peut être maintenu ou éliminé selon le type de vin, tandis qu’une atmosphère inerte (N2 ou argon) protège le vin jeune pendant l’élevage.

Quel est le meilleur gaz pour le vin

Le choix du gaz idéal dépend du contexte et de l’objectif :

- Pour les vins tranquilles ouverts : l’argon pur ou le mélange Argon 80%/CO2 20% offrent la meilleure protection

- Pour les effervescents : le mélange CO2 80%/N2 20% préserve pression et bulles (découvrir les cartouches spéciales champagne)

- En cave : l’azote domine pour l’inertage des grands volumes tandis que l’oxygène, à doses contrôlées, joue un rôle clé en fermentation et élevage

La maîtrise des gaz dissous repose sur le choix du gaz ou du mélange adapté à chaque étape, garantissant ainsi une conservation optimale des qualités du vin.

Propriétés et rôles des gaz oenologiques en vinification

La compréhension des propriétés physico-chimiques des gaz oenologiques permet d’améliorer chaque phase de la vinification. La densité, la solubilité, la réactivité ainsi que le comportement thermique influencent directement l’efficacité de l’inertage, le degré de protection et l’impact organoleptique sur le vin final.

Azote : inertage dynamique et purge des équipements

L’azote (N 2 / n 2 ) représente 78 % de l’air ambiant. Son inertie complète et sa solubilité quasi nulle dans le vin (environ 15 mg/L à 20 °C) en font un gaz inerte essentiel. Plus léger que l’air avec une densité de 0,97, il élimine efficacement l’oxygène lors de la purge des cuves, de l’inertage des circuits et de la protection dynamique durant les remontages.

Pour inerter une cuve, on diffuse l’azote par le bas jusqu’à ce que la teneur en oxygène résiduelle chute sous 0,3 mg/L. Durant la mise en bouteille, un voile d’azote expulse l’air de l’espace de tête, permet de désoxygéner le vin, réduit l’oxygène dissous à moins de 1 mg/L et prolonge le stockage sans dégradation aromatique.

Dioxyde de carbone : protection et refroidissement

Le gaz carbonique (CO 2 ou co 2 ) affiche une densité de 1,53 et une solubilité importante dans le vin (environ 1,7 g/L à 20 °C). Cette aptitude à se dissoudre génère une atmosphère inerte dense au-dessus du moût tout en acidifiant légèrement le milieu, paramètre sensible pour certains vins blancs.

Grâce à la détente adiabatique, le CO 2 se transforme en neige carbonique à –78 °C, refroidissant instantanément le moût et bloquant les oxydases. Pendant le stockage post-fermentaire, l’inertage au CO 2 des cuves limite l’oxydation, mais la surveillance des gaz dissous demeure essentielle pour éviter toute effervescence non désirée.

Argon : couverture protectrice et neutralité maximale

L’argon, gaz noble présent à 0,93 % dans l’air, combine une densité élevée (1,38) et une très faible solubilité (environ 33 mg/L). Ces caractéristiques procurent une couverture protectrice stable qui n’influence ni le pH, ni les arômes, ni la couleur du vin.

En environnement vinicole, on l’utilise pour protéger les barriques partiellement remplies, les cuves en cours de soutirage ou les vins fragiles pendant l’élevage. Au service, l’argon pur ou mélangé assure une atmosphère inerte dans les bouteilles entamées, prolongeant la conservation jusqu’à vingt jours. Découvrir ces cartouches gaz oenologique (Argon 80 % / CO 2 20 %) garantit cette protection professionnelle.

Oxygène : apports contrôlés et micro-oxygénation

L’oxygène reste indispensable mais doit être contrôlé avec précision. En excès, il accélère l’oxydation; en quantité maîtrisée, il optimise la fermentation et l’élevage des rouges tanniques.

Au démarrage fermentaire, 8 à 10 mg/L d’oxygène favorisent la synthèse d’ergostérols, soutiennent la cinétique et limitent les arrêts. Durant la micro-oxygénation, de très faibles débits mensuels polymérisent les tannins, stabilisent la couleur et assouplissent la structure, à condition d’effectuer un suivi analytique rigoureux.

Techniques d’inertage et injection de gaz en cave

La protection optimale repose sur une parfaite maîtrise des techniques d’inertage. Selon les volumes traités, la configuration des cuves et les objectifs – qu’il s’agisse d’une purge rapide, d’une protection prolongée ou d’une élimination ciblée de l’oxygène – les méthodes d’injection, les équipements utilisés et les protocoles varient, toujours dans le cadre d’une atmosphère inerte rigoureusement contrôlée.

Purge par déplacement : chasser l’oxygène des cuves

Cette méthode consiste à introduire un gaz inerte (N2, azote ou CO2) au fond de la cuve via une lance ou un diffuseur. Le gaz pousse progressivement l’air vers le haut. Atteindre une teneur en oxygène inférieure à 0,3 mg/L nécessite généralement de renouveler 3 à 5 fois le volume de l’espace de tête – seuil critique pour prévenir l’oxydation du vin.

Le choix du gaz dépend des besoins : l’azote est totalement neutre et se dissout peu, tandis que le CO2, plus dense, offre une protection statique efficace. Un débitmètre (0-38 L/min) permet de régler précisément le flux, alors que des capteurs surveillent en temps réel la maîtrise des gaz dissous. Une légère surpression (quelques millibars) maintient ensuite la protection plusieurs jours sans nécessiter de ré-inertage.

Inertage en ligne : protéger les transferts et soutirages

Les transferts de vin créent inévitablement des turbulences et des contacts avec l’air. L’inertage en ligne élimine ce risque en injectant un gaz inerte directement dans le flux (via venturi ou système de recirculation), créant ainsi une atmosphère inerte continue qui évacue l’oxygène et limite l’oxydation.

Un système en boucle fermée utilisant de l’azote permet de réduire significativement l’oxygène dissous avant la mise en bouteille : de 6-8 mg/L à moins de 2 mg/L en quelques heures. Cette maîtrise fine des gaz préserve les arômes délicats, prolonge la durée de conservation et doit accompagner systématiquement pompages, soutirages et débourbages pour minimiser l’impact oxydatif cumulé.

Couchage et barbotage : couverture statique post-opération

Après certaines opérations comme le remontage ou le soutirage, la surface du vin reste exposée à l’air. Une injection immédiate d’argon ou de CO2 crée une couverture gazeuse protectrice qui empêche la diffusion d’oxygène. Seulement 10 à 20 litres d’argon suffisent par exemple pour protéger une barrique de 225 L pendant plusieurs heures.

Le barbotage, moins fréquent, diffuse le gaz inerte en fines bulles depuis le fond, brassant doucement le vin et éliminant l’oxygène piégé. Particulièrement adapté aux longues périodes d’élevage en cuves, cette technique nécessite des contrôles réguliers de la teneur en oxygène pour déclencher si besoin un nouvel inertage.

Systèmes de service et conservation bouteille

Au service, des dispositifs comme Wikeeps ou Coravin utilisent des mélanges gazeux spécifiques pour inerter l’espace de tête après chaque verre servi, garantissant ainsi une protection instantanée contre l’oxydation et un contrôle optimal des gaz dissous.

Pour les vins tranquilles, une cartouche de 21 ml (80% argon, 20% CO2) permet 15 à 20 utilisations, protégeant 3 à 4 bouteilles pendant 20 jours maximum. Les effervescents requièrent quant à eux un mélange CO2/N2 (16-20 g) qui préserve la pression et les bulles – la durée de protection variant selon la fréquence d’ouverture et la quantité de gaz injectée à chaque utilisation.

Apports contrôlés d’oxygène en vinification

Bien que l’oxygène soit naturellement oxydant, il joue un rôle essentiel lorsqu’il est administré en quantités précises. La fermentation alcoolique et l’élevage des vins rouges nécessitent un apport soigneusement dosé pour obtenir la meilleure qualité possible. Le succès repose sur trois facteurs clés : un timing parfait, une quantité adaptée et une surveillance analytique rigoureuse.

Oxygénation fermentaire : stimuler la vigueur levurienne

Les levures Saccharomyces cerevisiae travaillent principalement en milieu anaérobie pendant la fermentation. Cependant, elles ont besoin d’un peu d’oxygène en début de processus pour synthétiser les lipides membranaires (ergostérol et acides gras insaturés). Une dose de 8 à 10 mg/L administrée au premier tiers de la fermentation (densité ≈ 1050) renforce leurs parois cellulaires, améliore leur résistance à l’éthanol et évite les fermentations ralenties.

L’oxygène doit être injecté de manière contrôlée, idéalement avec un débitmètre précis et un diffuseur fritté. Une injection d’une seconde à 3 bar pour 1 hL équivaut à environ 1 mg/L d’O 2. Répartir l’apport en plusieurs petites impulsions (3-5 mg/L) optimise l’absorption par les levures tout en limitant les pics d’oxygène dissous. Un léger supplément (1-2 mg/L) vers la mi-fermentation (densité ≈ 1020) peut s’avérer utile pour les moûts très riches (> 13 % d’alcool potentiel). Par contre, toute introduction d’oxygène doit cesser après fermentation pour préserver les arômes fraîchement développés de l’oxydation.

Micro-oxygénation en élevage rouge : structurer et stabiliser

Cette technique consiste à diffuser de très faibles quantités d’oxygène (quelques mg/L par mois) via des systèmes de micro-diffusion (bougies frittées). Ce processus favorise la polymérisation des tanins et stabilise les anthocyanes, ce qui adoucit les tanins, affine la structure et fixe durablement la couleur du vin.

Le dosage varie selon le profil du vin : 2-5 mg/L/mois pour les vins moyennement charpentés et jusqu’à 10 mg/L/mois pour ceux issus de longues macérations. La durée d’application peut s’étendre de quelques semaines à plusieurs mois, toujours sous surveillance analytique (dégustations, suivi des anthocyanes…). Un excès d’oxygène provoquerait un brunissement du vin et une dégradation aromatique irréversible. La micro-oxygénation exige donc un équipement précis (débitmètre, régulateur) et un suivi œnologique régulier.

Hyper-oxygénation des moûts blancs : technique spécifique

Certains vins blancs bénéficient d’une hyper-oxygénation pré-fermentaire, où le moût reçoit 20-40 mg/L d’O 2. Ce traitement provoque l’oxydation des polyphénols instables (catéchines, acides hydroxycinnamiques) qui précipitent ensuite lors du débourbage. Le résultat est un moût plus stable, moins sujet aux défauts oxydatifs ultérieurs.

Cette méthode est particulièrement adaptée aux cépages riches en polyphénols (Chardonnay, Viognier…), souvent vinifiés en mode réductif. Après l’hyper-oxygénation, le moût est débourbé (12-24h à froid) puis fermenté sous atmosphère inerte (gaz N 2 ou argon) pour préserver les thiols et les arômes fruités. Cette approche paradoxale (oxyder pour mieux protéger) demande une grande maîtrise technique pour éviter toute oxydation excessive.

Équipements et accessoires pour gaz œnologiques

Pour utiliser correctement les gaz œnologiques, il est essentiel de disposer d’équipements spécifiques garantissant la protection du vin, la précision des dosages et la traçabilité des opérations. Les outils indispensables incluent détendeurs, débitmètres, diffuseurs et dispositifs portables, permettant aux vignerons de maîtriser parfaitement les apports gazeux.

Détendeurs haute et basse pression : réguler en sécurité

Chaque gaz œnologique requiert un détendeur adapté à sa pression caractéristique. Pour l’oxygène sous 200 bars, on utilise un détendeur haute pression (0-16 bars) doté de manomètres et d’une soupape de sécurité. Les gaz comme l’azote (N2), le CO2 ou l’argon (150-200 bars) se contentent généralement d’un modèle basse pression (0-6 bars), idéal pour les opérations courantes d’inertage.

Attention aux filetages différents selon les gaz (inversé pour l’oxygène) et aux codes couleur des bouteilles (noire pour l’azote, grise pour le CO2, etc.). Stockez toujours les bouteilles debout, protégées de la chaleur, avec une vérification annuelle des joints et manomètres.

Débitmètres et diffuseurs : contrôler l’injection

Le débitmètre, placé après le détendeur, permet un réglage précis du débit gazeux (jusqu’à 38 L/min ou quelques mL/min pour la micro-oxygénation). Pour le contrôle de l’oxygène durant la fermentation, certains systèmes utilisent des « cliqueurs » simplifiant les calculs d’apport.

Le choix du diffuseur est crucial :

- Lance inox pour purge rapide des cuves

- Diffuseurs flexibles pour l’inertage des grands volumes

- Bougies frittées pour une micro-oxygénation maîtrisée

Un entretien régulier (détartrage, rinçage) prévient tout problème de contamination.

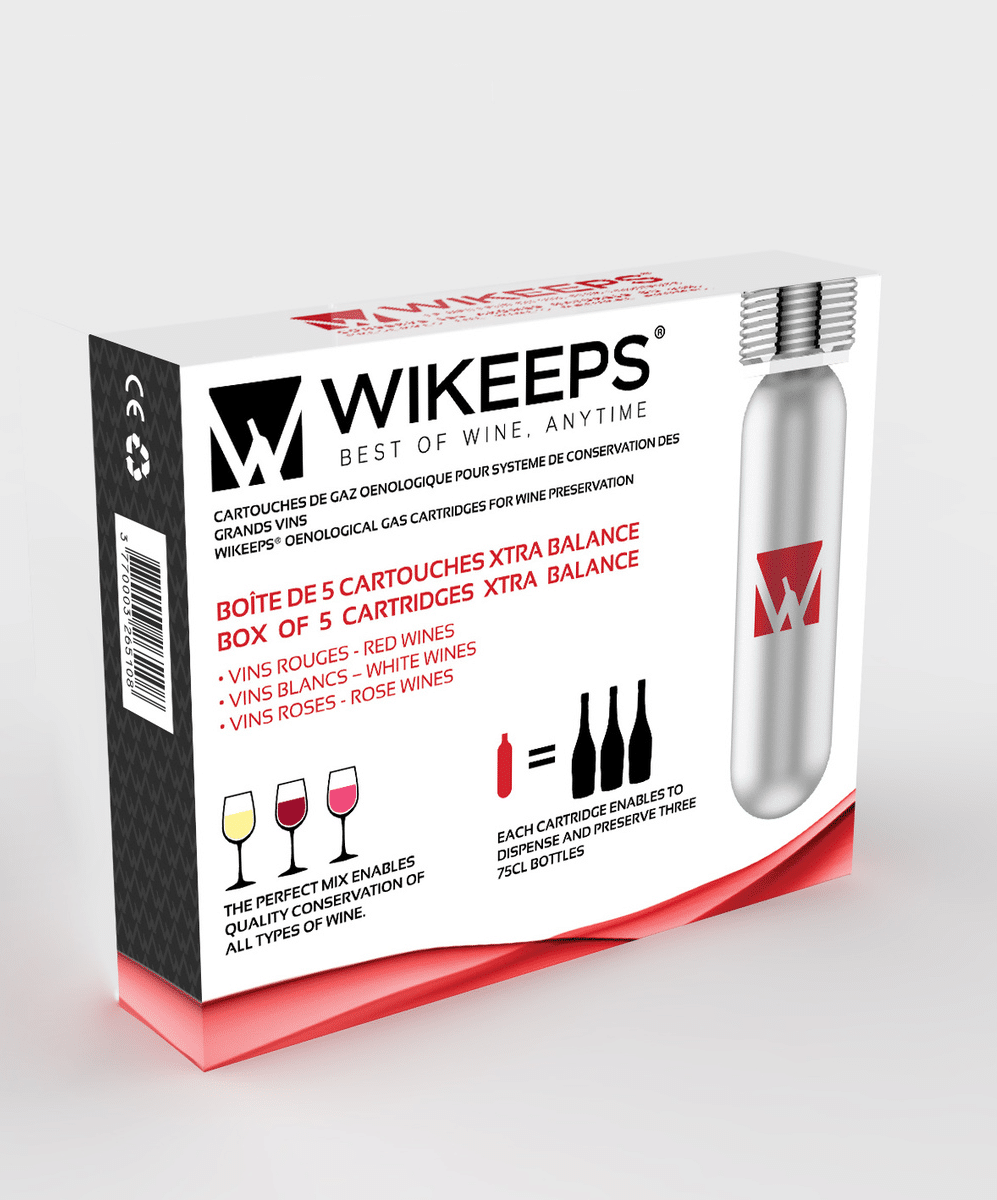

Cartouches et systèmes portables de service

Les cartouches de gaz œnologique (Ar, CO2, N2) permettent une utilisation pratique au quotidien :

- 21 mL pour vins tranquilles (environ 15 utilisations)

- Format « Champagne » pour effervescents

- 27 mL pour usages intensifs

Les systèmes portables (type Wikeeps) proposent des solutions ergonomiques avec cartouches interchangeables.

Stockez les cartouches sous 30°C et respectez leur durée de vie (5 ans non percées, 6 mois après première utilisation).

Capteurs et contrôle qualité de l’inertage

Les capteurs portables mesurent avec précision :

- La teneur en oxygène dissous (0-20 mg/L ±0,1 mg/L)

- Le taux de CO2 ambiant (0-5%)

Ils sont indispensables pour vérifier l’efficacité de l’inertage (cible : <0,3 mg/L O2 résiduel) et assurer la sécurité en cave.

Pensez à calibrer mensuellement vos instruments avec des gaz étalons pour des mesures fiables.

Sécurité, stockage et recyclage des gaz œnologiques

Les gaz sous pression présentent des dangers potentiels comme la surpression, l’asphyxie ou les brûlures par le froid. C’est pourquoi leur utilisation nécessite des protocoles stricts et une formation continue du personnel. Le stockage, la manipulation et l’élimination des bouteilles sont soumis à des réglementations précises garantissant à la fois la sécurité et le respect de l’environnement.

Risques liés aux gaz inertes : prévenir l’asphyxie

L’azote (N2), le dioxyde de carbone (CO2) et l’argon constituent des gaz inertes non toxiques, mais leur accumulation peut entraîner un manque d’oxygène dangereux. Particulièrement dense, le CO2 a tendance à s’accumuler dans les parties basses comme les caves, créant des zones mortelles lorsque sa concentration dépasse 10%. Quant au N2 et à l’argon, ils peuvent diluer l’oxygène de l’air en dessous du seuil critique de 19,5% en cas de fuite importante.

Mesures de protection : Les zones de stockage doivent être équipées de ventilation mécanique et de détecteurs fixes CO2/O2 avec alarmes visuelle et sonore. Le personnel doit reconnaître les premiers signes d’asphyxie (malaise, confusion). L’accès aux espaces confinés est strictement interdit sans équipement de détection portable et sans accompagnement.

Manipulation et stockage des bouteilles de gaz

Les bouteilles sous haute pression (150 à 200 bars) doivent être stockées verticalement, solidement attachées avec une chaîne ou un chariot, le bouchon de protection vissé et la vanne fermée. Il est crucial de les éloigner des sources de chaleur (>50°C), des flammes et des zones de passage. Une séparation physique entre les gaz inertes (N2, CO2, argon) et l’oxygène est indispensable pour éviter toute confusion.

Bonnes pratiques : Pour déplacer une bouteille, utilisez toujours un chariot adapté – ne la faites jamais rouler au sol. Après utilisation, fermez la vanne, purgez la ligne et retirez le détendeur. Vérifiez l’étanchéité avec de l’eau savonneuse et tenez un registre précis des consommations.

Recyclage des cartouches acier et gestion des déchets

Les cartouches en acier sont entièrement recyclables à condition d’être complètement vidées. Appuyez longuement sur la gâchette jusqu’à ce que le sifflement disparaisse avant de les déposer dans un conteneur métaux adapté. Attention : ne jamais tenter de percer, écraser ou chauffer une cartouche sous pression.

Les bouteilles consignées retournent chez le fournisseur pour contrôle et requalification. Signalez immédiatement tout dommage. Si l’impact environnemental des gaz comme le N2 ou l’argon (produits à partir de l’air) est faible, privilégiez des fournisseurs certifiés pour le CO2 d’origine fossile.

Formation du personnel et procédures d’urgence

Une formation annuelle est indispensable pour apprendre à reconnaître les différents gaz (codes couleur, pictogrammes), utiliser les manomètres et appliquer les mesures de protection. Des consignes d’urgence claires doivent être affichées dans chaque zone de stockage.

Équipez régulièrement les utilisateurs de détecteurs portables O2/CO2 et organisez des exercices d’évacuation. Conservez les attestations de formation. Une culture de prévention rigoureuse et des équipements adaptés sont la clé pour éviter les accidents graves liés aux gaz inertes.

Approvisionnement professionnel et optimisation logistique

Pour les acteurs de la filière viticole (domaines, caves, restaurants), l’approvisionnement en gaz nécessite une planification rigoureuse afin d’équilibrer coûts et disponibilité. La solution optimale (cartouches, bouteilles, cadres multi-bouteilles ou citernes) varie selon les volumes utilisés et la fréquence des opérations d’inertage.

Formats cartouches : boîtes unitaires vs masters professionnels

Le conditionnement des cartouches s’adapte à chaque usage professionnel :

- Boîtes de 5 : idéales pour tests ou besoins occasionnels

- Packs de 10 : adaptés à un usage régulier

- Masters de 300 cartouches (≈17 kg) : conçus pour les établissements à fort débit (permettant de préserver 900 à 1200 bouteilles)

Pour estimer vos besoins, réalisez des tests pratiques : mesurez le nombre de pressions nécessaires par bouteille lors de la mise en bouteille. Les masters s’avèrent plus économiques pour un service quotidien dépassant 10 bouteilles, tandis que les boîtes unitaires conviennent aux événements ponctuels. Prévoir un espace de stockage approprié (local sec et tempéré) et anticipez les délais de livraison (48-72h).

Bouteilles et cadres multi-bouteilles pour volumes moyens

Pour les caves de taille moyenne, les bouteilles haute pression (10-50L) constituent une solution efficace :

- Une bouteille de 10L d’azote permet d’inerter plusieurs cuves de 50hL

- Les cadres multi-bouteilles (6 à 12 unités) assurent une continuité d’approvisionnement via système manifold

Comparez attentivement les options location/achat sur 12 mois. Coordonnez vos commandes avec le calendrier viticole (vendanges, mise en bouteille) pour éviter toute pénurie durant les périodes critiques.

Citernes cryogéniques et générateurs PSA pour grands volumes

Pour les domaines produisant plus de 100 000 bouteilles annuellement, deux solutions s’imposent :

- Citernes cryogéniques (N2 ou CO2 liquide) : Solution économique à long terme mais requérant un investissement initial important

- Générateurs PSA : Production d’azote sur site (pureté 95-99%) pour une autonomie complète

Une analyse coûts/bénéfices sur 5-10 ans s’impose, intégrant consommation électrique et impact environnemental.

Traçabilité et conformité réglementaire

Tous les gaz (N2, CO2, argon) doivent répondre au Règlement CE 1333/2008. Exigez systématiquement :

- Fiches techniques et certificats de conformité

- Traçabilité batch par batch

Documentez chaque utilisation dans votre registre œnologique. Privilégiez les fournisseurs locaux pour réduire l’empreinte carbone tout en soutenant l’économie régionale.

Protocoles d’utilisation et bonnes pratiques de service

Une parfaite maîtrise des techniques d’injection, de stockage et de suivi garantit une efficacité optimale et une protection durable. Ces méthodes éprouvées, utilisées par les domaines viticoles et les bars à vin haut de gamme, élèvent notablement la qualité du service et satisfont pleinement les clients les plus exigeants.

Timing d’injection : protéger immédiatement après service

L’oxydation débute dès l’ouverture de la bouteille, lorsque l’oxygène atmosphérique envahit l’espace libéré par le vin servi. Une injection de gaz inerte dans les 30 secondes suivant chaque service réduit considérablement l’exposition à l’oxygène et préserve intactes les qualités aromatiques.

Après avoir servi le verre, replacez aussitôt le bouchon (Smart Cap ou autre) puis procédez à une brève injection de 1 à 2 secondes. Ne laissez jamais une bouteille ouverte sans protection – chaque minute supplémentaire accélère le contact air/ vin et détériore progressivement le profil aromatique. Gardez toujours votre système d’injection prêt à l’emploi pour une protection immédiate après chaque service.

Conditions de stockage : température et position

Stockez les bouteilles protégées en position verticale, à une température comprise entre 12°C et 20°C, idéalement dans une cave ou une armoire climatisée. La position debout maintient le gaz inerte au-dessus du liquide, tandis qu’une bouteille couchée permet au gaz de s’échapper vers le goulot, réduisant son efficacité.

Une température fraîche (environ 12°C) ralentit la dissolution du CO2 et les réactions d’oxydation, prolongeant ainsi significativement la conservation. Évitez absolument les variations thermiques, la lumière directe et les bouchons non étanches – chaque ouverture introduit inévitablement de l’oxygène, même avec une reinjection soignée.

Calibrage des doses et autonomie cartouches

L’autonomie d’une cartouche varie selon le volume injecté à chaque utilisation, lequel dépend de la durée d’appui sur la gâchette et du type d’appareil. Pour estimer précisément la consommation, pesez la cartouche avant et après une injection de 1 à 2 secondes, puis calculez le nombre potentiel de bouteilles pouvant être traitées.

Par exemple, une cartouche de 21 ml (6,5 g) d’argon / CO2 permet généralement 15 à 20 injections brèves, soit la protection d’environ 4 bouteilles standard. Formez votre personnel à adapter la durée d’injection selon le volume d’air dans la bouteille – un dosage précis optimise l’efficacité tout en évitant le gaspillage.

Choisir le mélange adapté au type de vin

Pour les vins tranquilles (rouges, blancs, rosés), privilégiez un mélange 80% argon et 20% CO2 – parfaitement neutre sur le plan organoleptique et extrêmement protecteur. L’argon pur convient particulièrement aux vins très sensibles à la carbonatation, alors qu’un CO2 pur pourrait altérer leur profil aromatique.

Concernant les vins effervescents (Champagne, Cava, Prosecco), utilisez exclusivement un mélange 80% CO2 et 20% N2 avec le bouchon adapté. Cette formulation maintient une pression d’environ 3 bars, préserve la bulle et les arômes jusqu’à une semaine, tout en assurant un stockage sous gaz inerte. Veillez à n’utiliser que des cartouches alimentaires certifiées et vérifiez la compatibilité des filetages pour garantir une parfaite sécurité sanitaire.

Qualité alimentaire, traçabilité et neutralité organoleptique

La qualité des gaz utilisés en œnologie joue un rôle crucial pour préserver les caractéristiques sensorielles du vin. Trois éléments clés garantissent un approvisionnement professionnel : le respect de normes alimentaires strictes, une traçabilité rigoureuse et une neutralité absolue sur le plan organoleptique.

Certification alimentaire et conformité réglementaire européenne

Conformément aux règlements européens CE 1333/2008 (additifs) et CE 178/2002 (traçabilité), tout gaz en contact avec un produit alimentaire doit répondre à des critères stricts. En œnologie, l’azote (N2), le dioxyde de carbone (CO2) et l’argon sont autorisés sans restriction de dosage, à condition d’atteindre des niveaux de pureté spécifiques.

Les principaux fournisseurs (Linde Gas, Air Liquide, Messer) proposent des gaz alimentaires certifiés ISO 22000 avec traçabilité par lot. Il est essentiel d’exiger : • Un certificat d’analyse (pureté ≥99,9% pour N2 et Ar, ≥99,5% pour CO2) • Une Fiche de Données de Sécurité Ces documents doivent être conservés 3 à 5 ans pour répondre aux contrôles réglementaires.

Neutralité organoleptique : préserver sans altérer

L’inertage a pour objectif une protection optimale du vin sans modification de ses propriétés sensorielles. L’argon et l’azote, parfaitement inertes, garantissent une neutralité totale – aucun impact détectable sur le goût, les arômes ou la texture, même après un contact prolongé.

Le CO2, bien que légèrement soluble, peut abaisser le pH via la formation d’acide carbonique. Cependant, dans un mélange Ar/CO2 (80/20), cet effet est compensé par le CO2 naturellement présent dans le vin. Des tests sensoriels confirment l’absence de modification perceptible (méthode triangulaire sur vins protégés vs témoins).

Origine des gaz et impact environnemental

L’azote et l’argon sont issus de la distillation cryogénique de l’air (78% N2, 0,93% Ar), un procédé physique avec une empreinte carbone limitée à l’énergie de production/transport. Le CO2 alimentaire provient principalement de : • Fermentations industrielles • Captage sur sites industriels avant purification pour usage œnologique.

Le choix d’un fournisseur local réduit l’impact environnemental, particulièrement lorsque la production utilise des énergies renouvelables. Les bouteilles en acier, recyclables à 100%, offrent un meilleur bilan écologique que le CO2 fossile ou l’azote liquide importé.

Utilisation par les domaines viticoles de référence

Les grands domaines viticoles utilisent systématiquement ces mélanges gazeux pour : • L’inertage des cuves • La protection des fûts • La mise en bouteille Cette approche cohérente assure une qualité constante tout au long du processus.

En Bourgogne, Bordeaux ou Champagne, l’utilisation d’argon, d’azote ou de mélanges Ar/CO2 pendant la vinification et l’élevage a démontré : • Une réduction de l’oxydation • Une meilleure expression aromatique • Une stabilité accrue pendant le stockage Ces résultats ont permis d’étendre l’usage aux professionnels et amateurs via des systèmes portables et cartouches pré-dosées.